日本气象厅紧急辟谣“7月5日大地震”: 梦境预言引发日本恐慌, 科学真相究竟如何?

2025年6月下旬,一则“日本将在7月5日发生毁灭性大地震”的传言在社交媒体引发轩然大波。该传言声称,日本南部海域将发生比2011年东日本大地震更严重的灾难,甚至可能吞噬日本三分之一国土。消息迅速扩散,导致日本旅游业遭受重创——赴日机票预订量同比下降80%,冲绳等地酒店空房率飙升至90%。面对这场由“梦境预言”引发的信任危机,日本气象厅于7月2日紧急召开记者会,长官野村龙一斩钉截铁地表示:“所谓预言完全不可信,当前科技水平仍无法准确预测地震。”

一、预言的起源:漫画家用梦境制造的恐慌

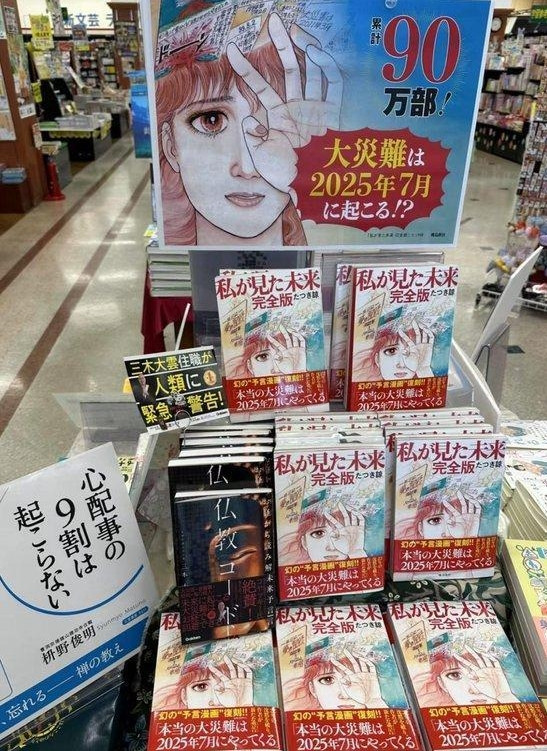

这场风波的源头,是日本漫画家龙树谅1999年出版的预言漫画《我所看见的未来》。书中曾提到“2011年3月将发生大灾难”,而这一预言恰好与2011年东日本大地震(9.0级)和福岛核事故的时间高度吻合。尽管龙树谅本人事后澄清,她当时仅梦到“2011年3月”这个日期,并未明确关联海啸,但公众仍将其视为“神预言”。2021年,龙树谅在该书再版时加入新内容,详细描述了2025年7月5日凌晨4点将发生的“超级海啸”,称菲律宾海域海水将“像沸腾般升起”,日本太平洋沿岸三分之一区域将被淹没。

更具戏剧性的是,一位自称京都大学毕业的物理学家保江邦夫加入“预言战队”。他声称从NASA获得“内部消息”,称日本周边将发生小行星撞击,进而引发海啸。然而,NASA公开的“哨兵”地球撞击监测系统显示,2025年7月没有任何威胁性小行星接近地球。保江邦夫所谓的“科学推导”,本质上是将薛定谔方程与“宇宙感应”强行关联,其自创的“保江方程式”从未被主流科学界认可。

二、科学的反击:地震预测仍是世界难题

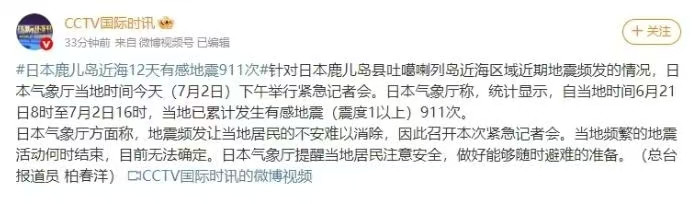

面对愈演愈烈的恐慌,日本气象厅于7月2日连续发布三份声明,并通过凤凰卫视等媒体进行独家专访。野村龙一指出,自6月21日至7月2日,鹿儿岛县吐噶喇列岛近海已发生911次有感地震(震度1以上),其中7月2日当天就有三次5级以上地震。但这些地震均集中在菲律宾海板块与欧亚板块交界带,属于地壳能量的正常释放,与日本其他地区的地震风险无关。

从技术层面看,地震预测仍是全球性难题。中国科普网指出,地震孕育过程发生在地下深处,监测难度极大。尽管AI技术可快速处理地震波数据(如2022年四川泸定地震中,AI检测到的余震数量是人工目录的3.3倍),但仍无法提前预测具体时间和地点。日本气象厅的“紧急地震速报系统”虽能在地震发生后数秒至数十秒内发出警报,却无法实现“预言式”预警。正如野村龙一强调:“我们能做的是提升防灾能力,而非预测灾难。”

三、恐慌的背后:社会心理与历史创伤

这场预言引发的恐慌,折射出日本社会对自然灾害的集体创伤。自1995年阪神大地震(6,434人死亡)到2011年东日本大地震(18,500人死亡),每一次灾难都在国民记忆中刻下深刻烙印。如今,日本家庭平均储备72小时应急物资,小学生每月接受防灾演练,这种高度警觉性反而放大了对“末日预言”的敏感。

社交媒体的推波助澜也不容忽视。YouTube上关于“7月5日灾难”的视频超过1,400个,播放量破亿次;TikTok上#JapanEarthquake2025话题累计获得23亿次浏览。这些内容往往将科学数据与末日画面混剪,利用“信息茧房”强化恐慌情绪。值得玩味的是,龙树谅本人在接受《每日新闻》采访时表示:“大家的关注证明防灾意识在增强,这是好事。”这种模棱两可的回应,反而让部分民众坚信“预言背后有真相”。

四、现实的回响:谣言下的社会震荡

预言的直接冲击体现在旅游业。据香港航空数据,7月赴日机票预订量同比下降80%,日本观光厅估算损失超500亿日元。地方政府紧急推出“安心旅游”计划,冲绳县向游客发放50%住宿补贴,但效果有限。更荒诞的是,日本南部恶石岛出现学生戴头盔上学的现象,超市里的应急食品被抢购一空。

科学界则发起“反谣言联盟”。地震学家潘昌志在NHK节目中指出,南海海沟的地质结构不支持“超级海啸”理论,而日本气象厅的地震监测数据也未显示异常能量积累。连龙树谅的出版商也发表声明,强调漫画属于“虚构创作”,不具备科学依据。

五、理性的声音:防灾比预言更重要

面对这场信任危机,日本社会呈现出复杂的理性回归。东京大学灾害研究所的调查显示,62%的受访者表示“会继续关注官方信息”,45%认为“应加强防灾准备而非恐慌”。在社交媒体上,#JapanPrepared(日本已准备好)话题获得120万次讨论,网友纷纷分享防灾经验和物资清单。

日本气象厅也借此机会强化防灾教育。其官方网站新增“谣言粉碎机”专栏,详细解释地震预测的科学原理;地方政府则加大应急演练频次,7月第一周全国共举行1.2万场防灾演习。正如野村龙一在记者会上所说:“我们无法阻止谣言传播,但可以教会民众如何应对真实灾难。”

结语:在不确定性中寻找确定性

“7月5日大地震”传言的本质,是人类对自然力量的敬畏与恐惧交织的产物。尽管科学已明确否定预言的可能性,但它暴露出的社会心理漏洞值得深思——当技术进步无法完全消除不确定性时,如何建立理性的风险认知体系?

对于个人而言,关注权威信息、做好防灾准备是应对危机的关键;对于社会而言,完善谣言治理机制、提升科学传播效能是减少恐慌的根本。正如日本气象厅在声明中所言:“真正的灾难不是地震本身,而是对科学的忽视和对恐慌的纵容。”

你是否相信通过梦境或超自然方式预测地震?如果身处地震频发地区,你会如何平衡防灾准备与日常生活?欢迎在评论区分享你的观点。